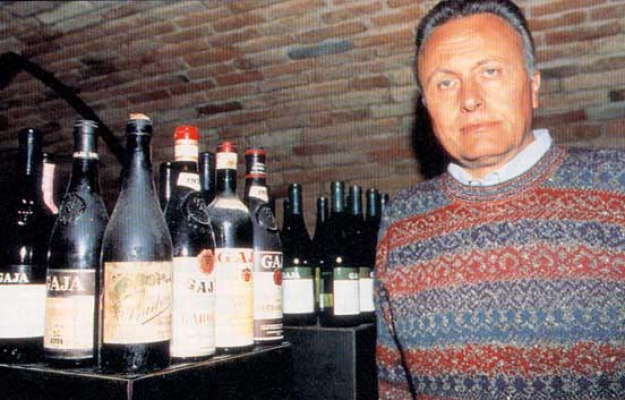

Un testimonial d’eccezione, Angelo Gaja, coglie l’occasione di una conferenza a Montalcino per ripercorrere a ruota libera gli ultimi trent’anni della storia del vino, i più densi e ricchi di cambiamenti. L’incontro, organizzato dalla Scuola della Vite e del Vino, è il primo di una serie di “faccia a faccia” con i maggiori personaggi del settore. Gaja, che si dice convinto della necessità di trarre insegnamento dal passato per non ripetere gli errori già fatti, comincia a raccontare la sua esperienza a partire dagli anni Sessanta, quando la viticoltura italiana e francese erano ancora caratterizzate da una logica auto-referenziale ed arrogante. La chiusura era totale, i produttori non guardavano al di là del proprio naso, e nessuno osava mettere in discussione il modello tradizionale: i vignaioli di Bordeaux non conoscevano i vini di Borgogna, e viceversa; i piemontesi ritenevano di non avere nulla da imparare da chicchessia, mentre in Toscana si produceva ancora il Chianti con il 40% di Trebbiano.

La “rivoluzione” americana

In questo scenario di totale immobilismo, la vera svolta arriva dagli Stati Uniti: sono gli americani, afferma Gaja, a mettere per primi in discussione il modello europeo basato sul “terroir” e a contrapporgli quello del vitigno.

Un manipolo di produttori illuminati - tra i quali Robert Mondavi - tentano di produrre in California nuovi vini in grado di reggere la concorrenza europea: e proprio all’Europa si volgono per trarre ispirazione. Escluso decisamente l’esempio italiano (a quel tempo il nostro Paese esportava negli Usa milioni di bottiglie di vini come Lambrusco e Frascati, legati ad un’immagine di prodotto “industriale” di scarsa qualità), gli americani prendono la Francia come modello di riferimento. Qui adottano i vitigni, Cabernet e Chardonnay, qui prendono le barrique di rovere. Aiutati da una tecnologia all’avanguardia nelle cantine, usano per primi i tank di acciaio per la fermentazione, indispensabili in zone in cui la temperatura al momento della raccolta può arrivare fino a 35-38°. Ed ecco nascere in California quelli che Gaja definisce i vini “del sole e della luce”: facili, immediati, dall’espressione subito riconoscibile. La risposta europea è, come prevedibile, di totale chiusura: cosa c’era da imparare dai neonati vini “yankee” carichi di legno, per paesi con una tradizione millenaria alle spalle? Eppure, il modello “del sole e della luce” finisce con il diffondersi a tutto l’emisfero sud del mondo: Cile, Argentina, Sudafrica, Australia. Le tecniche sono via via perfezionate, il legno reso meno invadente.

E l’Italia e la Francia non hanno più potuto fare finta di niente. Da noi in particolare i produttori si sono finalmente resi conto di avere tutte le potenzialità, grazie al clima e al territorio, per produrre vini di altissimo livello.

Robert Parker: un potere meritato

Sempre agli Usa, secondo Gaja, dobbiamo il grande cambiamento nel mondo dell’informazione del vino. In precedenza questo compito era esclusivo appannaggio degli inglesi, che prendevano in considerazione solo i vini della Francia. Le bottiglie erano giudicate con un linguaggio tecnico ed inaccessibile al grande pubblico, rivolto ad un’èlite ristretta di appassionati. Gli americani ancora una volta compiono una piccola rivoluzione: agli inizi degli anni Ottanta Robert Parker comincia ad assegnare punteggi ai vini, rendendo così immediatamente percepibile a chiunque il loro valore. Il giudizio espresso in numeri, da 50 a 100, avvicina al vino milioni di potenziali consumatori. A chi contesta a Parker il suo strapotere Gaja risponde «In fondo se l’è meritato. A lui e agli altri critici americani dobbiamo anche l’allargamento dell’interesse dei consumatori ai vini di tutto il mondo, non più solo alla Francia».

E’ della stampa specializzata Usa l’idea di suddividere i vini in Table wine, destinati ad un consumo quotidiano, e Premium wine, le bottiglie di maggior prestigio. Grazie a riviste come Wine Spectator l’importanza dei Premium wine è cresciuta negli ultimi anni in maniera esponenziale. Questo ha coinvolto anche la grande ristorazione, che è stata “educata” a trattare il vino da protagonista: ecco perché nei ristoranti degli Stati Uniti ci sono carte dei vini perfette, bicchieri adatti, temperature ideali di servizio. «Gli americani sono abituati a festeggiare le ricorrenze importanti stappando un grande vino. Da noi questa cultura non è ancora diffusa: gli italiani preferiscono comprare il vino e berlo a casa per risparmiare» dice Angelo Gaja. Aggiungendo però che negli ultimi anni si è assistito ad un generale balzo in avanti verso la qualità: la clientela è cambiata, i frequentatori di ristoranti e wine bar sono persone più curiose e preparate, con maggiori disponibilità economiche.

Piccoli e grandi produttori di casa nostra

Ma quali sono stati in Italia gli influssi diretti dei cambiamenti “made in Usa”? Per esempio l’arrivo della figura del wine maker, che gli americani hanno fatto diventare vere e proprie star. Da noi hanno svolto un ruolo fondamentale per le piccole e medie aziende, elevandone sensibilmente il livello qualitativo. I consulenti si sono poi rivelati indispensabili in tutti quei casi in cui c’erano grossi investimenti provenienti da altri settori, che necessitavano di consigli e guida per realizzarsi. Grazie ai wine maker la qualità è andata via via migliorando, a cominciare dal vigneto: da lì è partita la rinascita. «L’accusa che certi consulenti tendano a fare vini tutti uguali non ha senso: anche gli architetti ripetono le forme che amano e che funzionano. Ogni vino è comunque diverso grazie al vitigno e al terroir» sostiene Gaja.

E per quanto riguarda il tanto citato “rinascimento della qualità”? Oggi il 95% dei vini italiani di pregio, riconosciuti dalla critica nazionale ed estera, arrivano da aziende di dimensioni ridotte, sostiene Gaja. Questo è un patrimonio grandissimo, che rende ottimisti per il futuro. Anche le grandi aziende, seppure in ritardo, si stanno muovendo in direzione della qualità: non sarà facile trasformare i grandi numeri in produzioni di livello, ma è un passaggio indispensabile per avere forza e riconoscimento sul mercato. Il modello delle grandi aziende sarà necessariamente quello della piramide: su una larga base si innestano piccole quantità di produzioni selezionate.

«Sopravvivranno in futuro i piccoli produttori che avranno creatività e idee: per loro ci sarà sempre posto» dice Angelo Gaja «Ma adesso tutti, piccoli e grandi, devono capire che è giunta l’ora di finirla con le polemiche e le chiacchiere inutili. Questo borbottio, questo “parlarsi addosso” non giova a nessuno. Occorre invece un potenziamento dei consorzi e delle associazioni, che devono svolgere un’azione di promozione del vino italiano nel mondo e soprattutto di aiuto ai produttori per dialogare tra loro. Senza sinergia e cooperazione non si possono affrontare il futuro e la concorrenza».

E qui Gaja cita l’esempio dei cosidetti “Barolo boys” (i giovani vignaioli delle Langhe che hanno cominciato a produrre negli ultimi vent’anni) come modello vincente di promozione di gruppo che porta indubbi vantaggi anche al singolo.

Dopo Nebbiolo e Sangiovese la sfida con gli “internazionali”

Gaja conclude il lungo excursus tra passato e presente con un’annotazione personale, raccontando della sua esperienza a Montalcino (dove possiede l’azienda Pieve di Santa Restituta, ndr): «Sono arrivato qui nel 1994 – dice – con in mente due modelli di Brunello: Biondi Santi e Soldera. Sapevo che il Sangiovese è una “bestia” difficile da domare, e forse non ci sono riuscito del tutto. Ma non ho mai perso l’entusiasmo, e soprattutto l’amore per questa terra».

E proprio in segno di rispetto Gaja ha scelto la filosofia dell’understatement «Non volevo dare la sensazione di chi arriva e coglie i fiori da un giardino che non ha coltivato. Per questo mi sono tirato un po’ indietro, negandomi a volte all’attenzione dei media: non volevo sottrarre la giusta attenzione agli altri produttori, che qui faticavano tutti i giorni». E da Montalcino, che definisce un “luogo unico al mondo per vocazione e cura”, Gaja sposta l’attenzione più a nord: «Dopo Nebbiolo e Sangiovese il mio sogno era confrontarmi con le varietà internazionali. La nuova cantina di Bolgheri sarà pronta tra un paio d’anni». Non è un caso che Gaja abbia scelto proprio la Toscana per la sua sfida. E’ questa infatti la regione che secondo lui ha giocato meglio finora la partita della sperimentazione, mescolando con creatività e intelligenza sia le varietà autoctone sia le internazionali.

Eleonora Ciolfi

Copyright © 2000/2025

Contatti: info@winenews.it

Seguici anche su Twitter: @WineNewsIt

Seguici anche su Facebook: @winenewsit

Questo articolo è tratto dall'archivio di WineNews - Tutti i diritti riservati - Copyright © 2000/2025